C’era una volta l’Italia in Venezuela. Ennesima rappresentazione di un patrimonio demografico, frutto di decenni di emigrazione di italiani in America Latina che ne hanno ridisegnato la composizione etnica e persino l’antropologia. In principio, il Venezuela a partire dagli anni Quaranta e Cinquanta dello scorso secolo si scopre potenza petrolifera. La repubblica latinoamericana, fondatrice del cartello Opec, vive anni di clamorosa crescita del proprio tenore di vita.

Ribattezzata, senza rischio di fraintendimenti, “Venezuela saudita”.

Ovviamente a prenderne atto è una nutrita popolazione di europei che, a caccia di facili guadagni e di un costo della vita più basso che nel Vecchio Continente, si trasferiscono in massa in Venezuela, creando una folta colonia dall’ostentato benessere. Con gli italiani in testa.

Nel 1948, tenendo fede alla propria passione d’oltreoceano, gli italiani del Venezuela fondano una propria rappresentanza calcistica a Caracas: il Deportivo Italia. Manifestazione plastica dell’ondata di europei giunti in cerca di fortuna in Venezuela. Assieme agli italiani, anche portoghesi, spagnoli galiziani e spagnoli delle Canarie fondano le proprie squadre.

Eppure il Deportivo Italia dimostra subito di essere di tutt’altra pasta.

Forse, anche in conseguenza dell’enorme popolarità riscossa a Caracas e nel resto del Venezuela, laddove gli italiani divengono presto la più nutrita minoranza europea della repubblica caraibica (oltre duecentomila nel 1971), il Deportivo è già negli anni Sessanta la squadra più forte del campionato venezuelano.

Va sottolineato come in Venezuela, allora come oggi, lo sport più popolare sia il baseball. Paradosso incredibile, in uno degli Stati oggi più avversi agli Stati Uniti nella regione, legato sempre più a Cuba, alla Cina e alla Russia, che uno dei più statunitensi tra gli sport sia il più diffuso e acclamato.

Lo sport riflette, spesso e volentieri, faglie etniche profonde e ancestrali. Il calcio in Venezuela nasce come sport degli europei, dunque della minoranza spesso alto-borghese della popolazione. Viceversa il baseball è sport popolare, della popolazione mestiza, rappresentata oggi dal chavismo di cui è interprete Maduro.

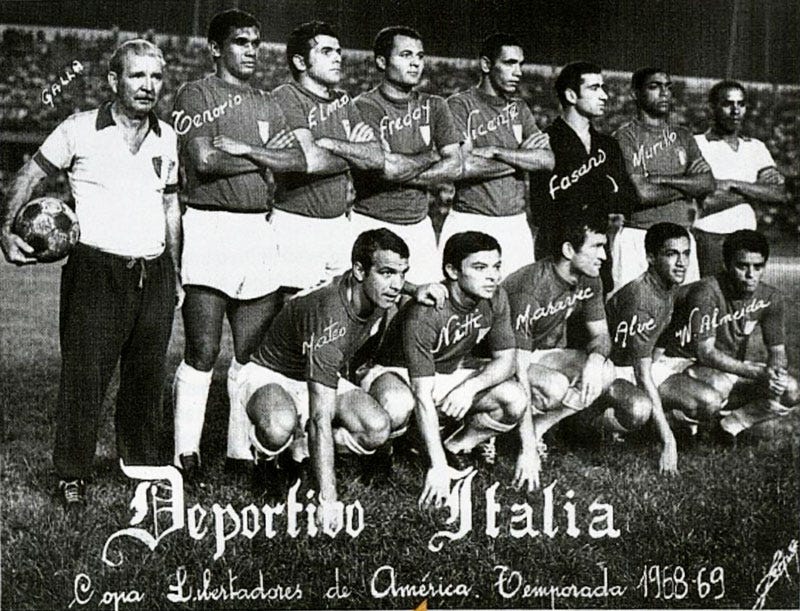

Eppure, gli anni Sessanta sono anni d’oro per il calcio venezuelano e per il Deportivo Italia specialmente. Tra il 1961 e il 1972 il Deportivo vince cinque campionati e tre coppe venezuelane, ottenendo anche dei brillanti risultati in Copa Libertadores. Nel 1971 il Deportivo sconfigge nello stadio Maracanã per 1-0 (con gol del difensore centrale Tenorio) il Fluminense, campione del Brasile, nella partita passata alla storia come il “Piccolo Maracanazo”. Ad allenare il Deportivo nel suo decennio d’oro è l’italo-venezuelano Mino d’Ambrosio, scomparso prematuramente nel 1980 e compianto come un vero eroe nazionale da tutta la comunità italiana del Venezuela.

E proprio gli anni Ottanta e gli anni Novanta segnano il graduale passaggio verso una nuova fase della storia venezuelana e del destino degli italiani residenti e del loro Deportivo.

Il “Venezuela saudita” si inceppa. Complice una gestione a dir poco fallimentare delle spettacolari risorse petrolifere e la diminuzione delle importazioni di greggio dagli Stati Uniti, comincia una decisiva diminuzione del tenore di vita della repubblica caraibica, nonché un ripensamento delle stesse strutture sociali del Paese.

Diviso socialmente ed etnicamente tra le folte minoranze europee e la larga maggioranza di popolazione mestiza, è proprio quest’ultima, la parte più povera del paese, a patire la crisi economica.

A covare nel Venezuela profondo è non solo l’insoddisfazione nei confronti degli europei altoborghesi, soprannominati in senso spregiativo dai meticci sifrin (dalla radice araba sifr-, “zero”), ma anche l’orgoglio decaduto di una collettività altamente fiera del proprio passato. Caposaldo e cuore dei moti rivoluzionari che portarono nel XIX secolo all’indipendenza dell’America Latina dall’impero spagnolo. Allora fu proprio il venezuelano Simón Bolívar a guidare il sogno di un’America Latina indipendente e specularmente opposta al crescente potere degli Stati Uniti d’America e all’intrusione delle potenze europee.

Di bolivarismo si nutre, dopo più di un secolo, Hugo Chávez. A partire dal 1999 la popolazione mestiza ne favorisce l’insediamento. Sognando un Venezuela nativo, indigeno e terzomondista, da opporre agli europei e all’imperialismo statunitense.

Ingaggiando una battaglia esistenziale contro gli europei e gli italiani in particolare, colpevoli due volte di essere quasi una quinta colonna imperialista e di essersi accaparrati negli anni tutto il benessere del Venezuela.

La guerra tra chavismo e popolazione italo-venezuelana si risolve con la progressiva fuga di questi ultimi dalla repubblica - divenuta - bolivariana. E con il ridimensionamento sociale e culturale degli italiani, proprio a partire dal calcio.

Molto più che un semplice club, il Deportivo Italia nel 1998 entra nel novero delle proprietà sportive della Parmalat, a suggellare il legame ancestrale con la madrepatria italiana, ribattezzato Deportivo Italchacao. Vivendo, come tutto il cartello di cui è proprietario Tanzi, il tragico collasso finanziario dell’azienda del 2003. Emblema di una comunità italiana altolocata e opulenta, sparsa nel mondo e legata al proprio cordone ombelicale. Tale da rifletterne tuttavia il frastuono, le incongruenze e le debolezze strutturali. Economiche e calcistiche in particolare.

Forte dei guai finanziari e della profonda crisi che l’accompagna, decisi a infliggere un duro colpo alla stessa identità nazionale degli italo-venezuelani, il Deportivo Italia viene sostanzialmente cancellato, rinominato nel 2010 Deportivo Petare. Scelta salutata con orrore e con profonda frustrazione dalla comunità italiana d’oltreoceano, demolita delle sue fondamenta e della sua identità.

Annichilendo una delle rarissime manifestazioni di attaccamento al gioco del calcio da parte della popolazione venezuelana. Consolidandone il legame sportivo e culturale con il baseball.

Caso unico tra tutte le nazioni latino-americane, il Venezuela oggi si concentra sempre più sul baseball, disdegnando il calcio. Terreno di scontro con gli statunitensi, ma anche manifestazione della profonda incongruenza che anima una popolazione avversa agli Stati Uniti e da questi ultimi affascinata. Paradosso dei paradossi, laddove la religione laica del calcio, manifesto identitario dell’America Latina rispetto all’egemone nordamericano, ha trovato proprio nelle comunità europee la propria unica e spettacolare manifestazione.